(Capítulo FINAL: 33. clic para ir directamente ).

1.

El olor a sesos podridos no es algo que se olvida, pensó el Inspector Gutiérrez cuando entró en la habitación. La sangre, seca y oscura, delineaba los símbolos que no había visto en cinco años.

Hizo aspavientos para espantar a las moscas y se acercó al cerebro crucificado en la pared. La intensa luz del día entraba por los ventanales pero no servía para disipar el ambiente espeso, tenso y lúgubre.

Llamen a la central –ordenó Gutiérrez sin desviar los ojos del órgano empalado y descompuesto–. El taxidermista ha vuelto.

2.

La redondez de sus senos, la casi perfección de sus pechos, era su mayor orgullo. Bajo la ducha, jabonó su cremosa piel, disfrutando cada momento del agua que se deslizaba por su cuerpo. Rozó sus propios pezones, enhiestos y alertas, y sintió una oleada de calor llenarla por dentro.

Los ejercicios se habían vuelto monótonos, pensó, era hora de cambiar de rutina. Le mostraría a Nicolás la firmeza de sus glúteos esta noche, después de la cena… Un filo reluciente llamó su atención. Se volteó y vio la hoja del cuchillo abriéndose paso entre las cortinas de baño.

Dejó escapar un conato de grito, pero la nota aguda fue truncada cuando la punta del arma se le enterró en el esófago. Sintió un líquido cálido y espeso llenarle la boca. Sangre. Su sangre. Intentó pedir auxilio, pero las gárgaras rojizas comenzaban a asfixiarle. Tuvo suerte, ya que al caer, se golpeó la cabeza con el filo de la ducha y quedó inconsciente. No vivió la asfixia y el desangramiento, aunque sus ojos reflejaron el hilo carmesí que brotaba de su cuello, río que se convirtió en lago, el lago en océano. Murió ayer, a las 7.43 de la tarde.

—

3.

–Dos víctimas en dos días –refunfuñó Gutiérrez mientras recorría la escena del crimen–. Ambas chicas jóvenes. Está repitiendo el patrón de hace cinco años.

La gabardina beige, desabotonada y suelta, combinaba con su sombrero, pensó el detective Navas al ver al inspector pasearse por la sala de baño. Volvió a su tarea, estudiando el cadáver y el boquete que tenía en el cuello.

–Le han retirado la tráquea, Inspector. La incisión es apresurada, pero experta. Estamos ante un profesional: un médico cirujano, tal vez un carnicero.

–Tiene que haber otra pista aquí. Hace cinco años, interrogamos a todos los médicos del estado, también a los carniceros… El taxidermista es un fantasma. ¿No hay más nada? ¿Una huella? ¿El patrón de aspersión de la sangre?

–Lo siento, jefe. Como le he dicho: todo lo ha hecho con cuidado. Podemos tratar de dar con el tipo y marca del cuchillo, pero aparte de eso…

–Espera –lo interrumpió el Inspector Gutiérrez, acercándose a la pared–. El taxidermista es muy meticuloso, todo en sus crímenes tiene un significado. ¿Qué es esto, entonces, estas dos pequeñas manchas en la pared?

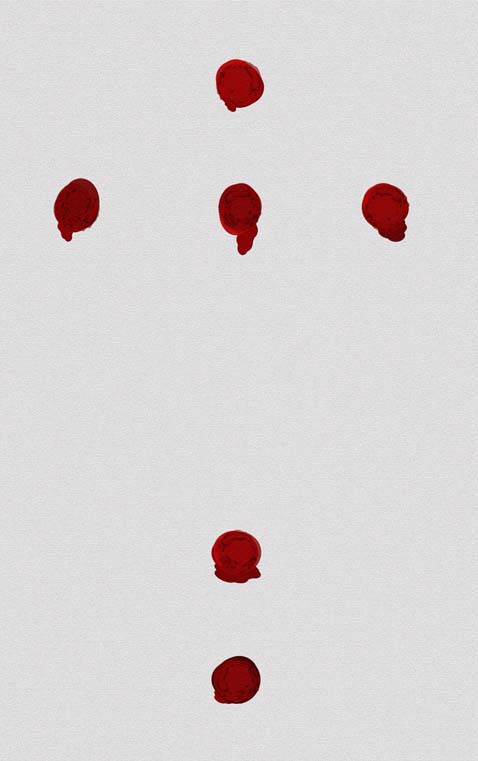

Navas se puso de pie. Notó que abajo, casi en la esquina, había dos puntos que parecían hechos con sangre:

–Quiero un estudio completo de esas manchas y un informe. ¡Rápido! –ordenó el Inspector Gutiérrez. Una corazonada lo empujó a volver a la comandancia. Se acomodó el sombrero y encendió un cigarrillo antes de coger el volante de su Ford Fairlaine.

4.

El musculoso cuerpo, hipertrofiado, del Taxidermista, se contraía mientras afilaba con precisión el cuchillo sobre su mesa de trabajo. Alexis dejó de mirar a través de la ventana y giró para confrontar los inmensos deltoides que subían y bajaban rítmicamente, como olas de una playa perfecta.

–Supongo necesitas otra.

–Jum –gruñó el Taxidermista, y siguió dándole la espalda.

–Sucede que en esta ciudad, y en todo el mundo occidental, parece haber una escasez de vírgenes, sabes –Dijo Alexis sarcásticamente.

–Eso no importa. Usaremos lo mejor que podamos conseguir.

–Tal vez deberías ir tú esta vez. Te haría bien salir de vez en cuando.

El Taxidermista murmuró algo antes de ponerse de pie. Su tamaño era increíble: Alexis, un hombre promedio, apenas le llegaba a la mitad del pecho. Mi cabeza entera es más pequeña que uno sólo de sus pectorales, pensó, antes de ver el cuchillo subir hasta llegarle a la cara.

–No estoy de humor para tus malditos chistes. Debemos completar el proceso. Se nos acaba el tiempo.

–Está bien, está bien; qué sensible –Alexis se dirigió hacia la puerta–, supongo que es noche de discotecas, hoy también.

5.

Alexis detuvo la furgoneta en el callejón detrás del club nocturno. La música, autísticamente repetitiva, penetraba los vidrios cerrados y oscuros de la camioneta. Fumó varios cigarrillos mientras esperaba a Juan. Al final lo vio aparecer entre las luces de la calle, con una chica que le colgaba del hombro. Se inclinó y abrió la puerta corrediza.

–Ya está. Tiene una especie de letargo hipnótico, ¿es normal? –preguntó Juan, mientras acomodaba el cuerpo en el asiento trasero.

–Claro. Es burundanga, una droga de Suramérica. Los pone como tontos. La usan para robar y violar a la gente en sitios como Venezuela –explicó.

—-

La chica yacía sobre el altar, completamente desnuda. Alexis leyó el libro sagrado en voz alta mientras el taxidermista hacía sus cálculos. Finalmente, marcó el sitio con una pequeña incisión que dejó aparecer un punto de sangre rojiza.

El asesino levantó el cuchillo por encima de su cabeza con las dos manos.

–Uno más uno es igual a tres –dijo, antes de enterrárselo en medio del vientre.

6.

El humo flotaba, espeso, por la sala de reuniones de la comisaría. El Inspector Gutiérrez paseaba frente a su equipo; su frente arrugada delataba preocupación.

–Bien: ¿qué tenemos sobre la chica? ¿Hay algo en las cámaras de seguridad de la discoteca?

–Nada, jefe. El individuo que se le acercó se protegió muy bien. Tenía estudiado los ángulos de las cámaras.

–Me lo supuse. Igualmente, sigan con las entrevistas a testigos. Pasemos a lo importante: estos malditos puntos hechos en sangre. Tres víctimas, tres puntos. He aquí la foto de la pared donde encontramos a la tercera chica:

–Obviamente, hay una relación entre los puntos y la causa de muerte –continuó Gutiérrez–, ¿pero qué? Tenemos un cerebro, una tráquea y un vientre. ¿Ideas?

–Clave morse –respondió el detective Colón–. Nos quiere enviar un mensaje de algún tipo.

–Buena idea, pero no es eso. La clave morse utiliza secuencias de puntos y rayas. Dos puntos y una raya, sería la letra “u”. Parece poco probable.

–Los puntos descienden –apuntó otro detective–. Tal vez tiene algo que ver con la tierra, o un entierro.

–Jum… Demasiado abstracto. Hemos revisado todas las escenas del crimen, no hay nada que indique algo en el subsuelo. ¡Joder! Tiene que haber algo aquí… ¡Se está burlando de nosotros!

–Son puntos de energía –dijo una voz al fondo de la sala.

Gutiérrez detuvo su marcha y miró a través de la multitud. Un joven de cabellos largos, barba tipo candado y anteojos redondos se acercó al Inspector.

–Me llamo Bhu-pai, el nombre que me dio mi maestro. Mi nombre Occidental es Alfredo. Soy el pasante de psicología criminal. Todo esto está claro.

7.

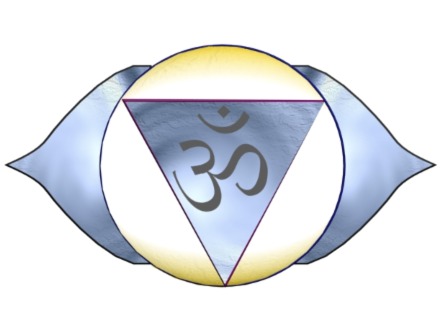

–El cuerpo cuenta con siete puntos energéticos –explicaba con voz nasal Alfredo. Gutiérrez lo miró de arriba abajo y se dio cuenta de que calzaba sandalias–. En la tradición metafísica hindú, estos centros de Prana son conocidos como Chakras.

–Gilipolleces –murmuró uno de los detectives reunidos en la sala. Alfredo continuó sin prestarle atención.

–Estamos ante la presencia de Ajna, Vishudda y Manipura. Se encuentran en la glándula pituitaria en el cerebro, la tiroides en la garganta y el plexo solar en el sistema digestivo, respectivamente.

–A dónde vas con esto, chico –Gutiérrez empezaba a impacientarse.

–A que el asesino pretende abrir la rueda de la vida, tal vez usando un rito tántrico.

–Inspector: ¿Hasta cuándo tenemos que seguir escuchando estas idioteces jipis? –se quejó el detective Colón.

–¡Silencio! Es lo único que tenemos. Divídanse en grupos. Quiero que investiguen todos los centros de yoga de la ciudad, empezando por los alumnos y profesores. Tú: Alfredo –Gutiérrez señaló al pasante. El cabello largo seguía desconcertándolo– ven conmigo. Busquemos a tu gurú, yogui, maestro o lo que sea.

–Me llamo Bhu-pai –protestó el pasante. Gutiérrez se le acercó hasta quedar a centímetros de su rostro.

–Mis cojones. Cuando estés comiendo yogures al lado del Ganjes, puedes llamarte Ni Fú Ni Fá, para todo lo que me importa. Pero acá, estás en mi división de policía y te llamas Alfredo, ¿entiendes? Ahora, vamos a probar esta teoría descabellada tuya. ¡Muévete!

8.

–Todo esto me parece poco probable –dijo el Maestro Singh, mientras les daba la espalda para servir el té. Gutiérrez pensó que el brebaje olía más a sopa de cebollas que otra cosa y rechazó amablemente la taza que pasearon frente a su cara con un firme levantar de manos–. La lectura de Bhu-pai es correcta (hasta cuándo estos nombres, joder!), pero sólo la meditación puede abrir la puerta de la conciencia.

–Jum. Fíjese, Maestro –Gutiérrez se acercó al sujeto en toga blanca y sin zapatos y pensó, unos breves instantes, que el Maestro, con sus cabellos oscuros y largos, le recordaba a Steven Segal–, estem… ajá: ¿cree que el asesino sea un alumno? ¿Un profesor? ¿Quién más sabría esto de los… ¿cómo se llama? ¿Chakras?

–Sinceramente, no podría decirle. Hay siete chakras, eso lo sabe todo el mundo. Pero asesinar, mutilar gente… No tiene sentido.

–Tal vez es un rito desquiciado, inventado –agregó Alfredo.

–En efecto –el Maestro Singh tomó un sorbo de su té–. Existe, claro está, una vieja creencia Sufi o Tasawwuf, que imbrica el Hinduismo con el Islam. Una práctica de magia negra y esoterismo que busca preparar el cuerpo para el nombre de Dios.

–¿Qué? –Gutiérrez recibió una mensaje en su teléfono y empezó a ponerse de pie–. Debemos irnos. Necesitamos una lista de personas interesadas en todo esto que usted dice.

–Claro –el Maestro Singh caminó hasta una alfombra y se sentó en flor de loto–, pero tengan cuidado. Sahasrara, el loto de mil pétalos, es un chakra de pura conciencia, ubicado por encima de la cabeza. No está en el cuerpo humano. Si lo que dicen es cierto, para activarlo, su asesino seguramente recurrirá a actos más extremos.

9.

Ernesto adoraba pasear su enorme sexo, morado y palpitante, frente a la cara de la gente. Las miradas lo seguían cuando irrumpía en escena, casi podía escucharlos pensar será verdad lo que dicen sobre este negro y, a medida que sus prendas caían al suelo, su sexo se levantaba como una serpiente hipnotizada por la flauta de un faquir. Le gustaba finalizar rodeando su pene con las dos manos, por la base, para hacer el helicóptero frente a los clientes más cercanos a la tarima. Los ojos hambrientos lo seguían y aplaudían; Ernesto los volvía a cruzar afuera de su camerino antes de dejar que se lo besaran por unos cuántos billetes.

Terminó su número y se perdió tras bastidores. Arrojó su ropa en el sofá del camerino y se sentó frente al espejo, pensando en el chico rubio de la segunda fila y su rostro de fascinación. Le daba pocos minutos antes de que tocase a su puerta. Sin embargo, en la esquina del espejo, algo llamó su atención: un inmenso guardia de seguridad lo estudiaba inmóvil, pegado a la pared.

–¿Quién eres tú? ¿Dónde está Tony? La seguridad no puede estar aquí, ahora.

Cuando el sujeto se acercó, Ernesto sintió un golpe de pánico invadirlo: llevaba un machete afilado en la mano derecha. El stripper se puso de pie y levantó las manos.

–Cómo llegar a la iluminación con ese miembro irracional latiendo entre tus piernas –El Taxidermista lo señaló con el machete– te libero. Noventa y nueve son los nombres de Dios.

El machete bajó como un guillotina y destajó lo que fuera el orgullo mayor de Ernesto. Con el siguiente golpe, un corte ascendente, vino el desmayo. Mientras caía, vio un trozo de su miembro flotando frente a sus ojos y pensó, esto es lo que la gente paga por ver.

10.

–Muladhara, la raíz –dijo Alfredo mientras volteaba el cuerpo con sus guantes de latex–. Es el chakra de base. Su desequilibrio crea violencia y avaricia.

Gutiérrez tomó una calada de su cigarrillo y estudió la escena del crimen. Rápidamente, ubicó el símbolo de puntos de sangre, ahora con un cuarto punto adicional. Sin embargo, El Taxidermista parecía haberse tomado la molestia de dejar otros dibujos, realizando grandes brochazos rojizos con el miembro cercenado del bailarín.

–Qué es esto, por qué los nuevos idiogramas… Algo no cuadra, aquí. Antes sólo mataba mujeres, ¿ahora descuartiza tipos, también? Además, creí entender al Maestro Singh explicar que ese “chakra de la base”, está ubicado en la base del cuerpo, entre el ano y los genitales.

–Efectivamente –corroboró Alfredo–. Puede ser alegórico, aproximativo.

–El Texidermista es un frío calculador. Si quería clavarle el cuchillo en “la raíz”, lo hubiese hecho… Y estos dibujos:

Debajo del extraño diagrama, Gutiérrez leyó, en español, “Malkhuth-Kether“.

–Las letras del dibujo parecen hebreas. Quiero un análisis completo cuanto antes. Este hijoputa nos está dando vueltas en círculos… ¡Tenemos que encontrarlo, joder!

–Inspector –interrumpió un policía de uniforme.

–¿Ahora, qué? ¿No ven que estoy ocupado?

–Ssssí. Pero… Está en el teléfono. Pide hablar con usted.

–¿El teléf…? –Gutiérrez dejó la frase sin terminar y bajó la mirada hacia el aparato que se le ofrecía, expectante, entre las manos del policía.

11.

–Tanto tiempo, Inspector –la voz fría y metálica del Taxidermista sonaba distorsionada, alterada electrónicamente. Gutiérrez chascó los dedos y señaló el teléfono, pidiendo un rastreo–. Cinco años que no son sino un grano en la playa de la infinita existencia.

–Demasiado tiempo, diría yo. ¿Por qué no nos vemos? Dime dónde estás y me acerco, charlamos de todo esto…

–Jeh. Seguro. No se precipite, Inspector. Nos veremos en el momento adecuado. Es lo menos que podía hacer por mi querubín.

–No tiene que morir más gente. Dime lo que quieres…

–Qué banal. Todos morimos, al final. La vida es un simple castillo de naipes, donde nada es lo que parece. Creemos construir, pero nada queda. Pocos lo hemos visto.

–Estás loco. Te lo advierto: si sigues jugando a dios con la vida de las personas…

–¿Como usted hace cinco años, Inspector? ¿Cuándo dejó morir a ese bebé inocente y me puso el ridículo nombre de “El Taxidermista”?

–¡Tú mataste a ese niño!

–No, Gutiérrez. Yo te di la oportunidad de escoger. Tú escogiste abandonar a un niño inocente. Por eso te escogí: Tú trazaste el camino hasta aquí, hoy. El nombre está casi completo. La escalera será revelada.

–¡Hijoputa! ¡Te voy a arrancar los huevos y hacer que te los tragues!

–Tsk, tsk… Siempre tan violento, tan apocalíptico, cuando en la génesis está la salvación. No dejes de mirar al oriente, pues allí me encontrarás –clic. Silencio.

12.

Gutiérrez maldijo en voz alta y decidió salir de la escena del crimen para fumarse un cigarrillo. Alfredo aprovechó el momento para acercarse a Navas, uno de los detectives veteranos, y preguntarle por los hechos a los que se refería El Taxidermista.

–Ah, claro, es que eres nuevo –comenzó Navas mientras tomaba fotos del lugar–. Hace cinco años, vivimos una pesadilla, pero nadie sufrió más que Gutiérrez. En público, quedó como un héroe por haber salvado a ese grupo de personas, pero en privado, siempre se arrepintió.

–¿Qué grupo de personas?

–Verás, estábamos siguiendo la pista de un asesino en serie, pero cuando estábamos a punto de atraparle, contactó a Gutiérrez y lo colocó en una encrucijada. Había dos escenarios, según nos dijo, Gutiérrez debía escoger entre salvar a un grupo de adultos, secuestrados y encerrados en una habitación, que serían asfixiados con gas, o salvar a un bebé recién nacido.

–¿Qué? ¡Es espantoso!

–Gutiérrez escogió el grupo de adultos, pensando que si tenía tiempo, podría también salvar al bebé –Navas bajó la cámara fotográfica y miró fijamente a Alfredo–. Claro que eso no sucedió. Nunca encontramos al niño. Peor, después de la euforia del rescate al grupo de adultos, nos dimos cuenta de que era un grupo de convictos, violadores y asesinos condenados a muerte que serían ejecutados en los próximos meses… Luego empezaron los envíos: por cada sobreviviente ejecutado, El Taxidermista nos hacía llegar una parte del cuerpo del bebé, disecado y embalsamado. Allí le pusimos ese nombre.

–Dios… ¿Y Gutiérrez?

–Tuvo ayuda psiquiátrica y se repuso en unos meses. Le otorgaron una medalla de honor y lo ascendieron a Inspector. Lo del bebé nunca lo revelamos a la prensa… Creo que todos pensábamos que el tiempo haría que superáramos las cosas. Sin embargo, ahora tenemos que lidiar con el regreso de este mal nacido…

–¡Quiero un reporte, ya! –gritó Gutiérrez, luego de batir la puerta estrepitosamente–. No más juegos. Reunión en la comisaría, ¡en 10 minutos! ¡Muévanse!

13.

El Maestro Singh acudió tan rápido como pudo a la comisaría. Escuchó la grabación de la llamada telefónica con las cejas entretejidas y una mano acariciándole la barba.

–Seguimos la pista equivocada –sentenció–. No estamos ante un practicante del hinduismo. Las evidencias bíblicas son obvias.

–Lo que quiero saber es qué significa todo esto y dónde puedo encontrar a este desgraciado antes de que vuelva a matar –Gutiérrez apagó el cigarrillo y exhaló una nube de humo–. Además, está esto –agregó, mostrándole el dibujo en hebreo trazado en el camerino del stripper.

–Malkhuth Kether –leyó Singh–. Hmm. Déjenme escuchar la grabación otra vez… Allí. Deténganla. En la génesis está la salvación, dice. Tráiganme una Biblia.

Singh intercambió miradas con Alfredo y señaló el dibujo. El pasante asintió.

–Le ha llamado querubín. Luego le ha dicho que no deje de mirar al Oriente. Ahora bien, la palabra querubín ha sido corrompida, gracias a pintores medievales como Raphael. La han edulcorado. Sin embargo, la angelología explica que son guardianes de la luz. Fíjense en esto, Génesis, 3:24: “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida”.

–No entiendo nada –dijo Navas–. ¿Es el paraíso?

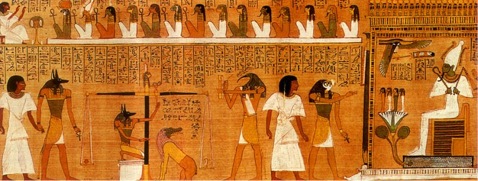

–Los querubines son fieros guardianes que poseen la espada en llamas, un atributo bíblico muy raro. Conecta la Biblia con ritos cabalísticos y egipcios muy antiguos, cuando Dios y el hombre eran uno. Este dibujo y su inscripción, Malkhuth Kether, es netamente esotérico. Malkuth es la diosa Isis, Kether es Ra. Este dibujo que han conseguido, corresponde a una fórmula antigua sobre la espada en llamas. Algunos creen que es un mapa para llegar a Dios.

–¿Llegar a Dios? Esto no nos ayuda, Maestro. A duras penas entiendo la mitad. ¿Cómo podemos usar esto para encontrar al Taxidermista?

–No se preocupe por eso, Inspector –Singh cerró la Biblia y lo miró a los ojos–. ¿Aún no entiende? Usted es el guardián. El querubín. El Taxidermista vendrá a usted, para tratar de completar el rito.

–Jefe: conseguimos una pista sobre el individuo de la discoteca –interrumpió un detective–. Tenemos una dirección.

–Vamos para allá –Gutiérrez cogió su pistola y su sombrero–. Sigan investigando estas pistas esotéricas. Busquen sectas y centros de estudios de toda esta cosa. Ya venimos…

—

14.

14.

Los ganchos afilados brillaban entre las manos del Taxidermista. Alexis, oculto en las sombras de una de las esquinas, preparaba todos los instrumentos para el sacrificio ritual. Juan se encontraba, amarrado de pies y brazos, en el centro de la pieza.

–Ha llegado el momento. Has servido bien al amo supremo. Ahora, necesitamos que te conviertas en la carnada.

–Lo entiendo, maestro –dijo quien lo ayudara a secuestrar a la chica de la discoteca–. Pronto, seré indivisible con la unidad.

–El dolor, esta manifestación tan humana y banal, no podrá tocarte más. Después de esto, claro –El Taxidermista lo rodeó y estudió los músculos de su cuello y hombros. Palpó su espalda, y ubicó el lugar adecuado.

–Pensar que el cuerpo humano es tan perfecto, siguiendo la proporción de Fidias en cada centímetro. Sin embargo, tiene límites bastante penosos… Ya no habrá más lástima.

El Taxidermista clavó las puntas de cada gancho en cada uno de los trapecios de Juan. Este dejó escapar un gemido antes de regodearse en el dolor. Alexis se encargó de operar las poleas: las cadenas de los ganchos subieron e izaron a Juan por los hombros hasta despegarlo del suelo.

Después de estudiar el libro y preparar el cuchillo sagrado, El Taxidermista indicó que todo estaba listo. Encendió las cinco velas y realizó el rito del bautizo por el fuego sobre la hoja del cuchillo. Finalmente, se acercó a Juan mientras Alexis se aseguraba de que estuviese a la altura correcta para fijar las cadenas. Alzó el cuchillo, dijo las palabras y lo degolló, con un movimiento seco e ininterrumpido.

15.

Gutiérrez siguió el protocolo, gritando que abriesen la puerta. El apartamento se encontraba en un sótano; el pasillo oscuro era iluminado frágilmente con la luz de un solo bombillo, débil y errático. El Inspector señaló al equipo de especialistas: estos tomaron el ariete de asalto y tumbaron la puerta con estruendo.

Los policías aseguraron el lugar en pocos segundos. Gutiérrez entró. El apartamento era una sola pieza, pero parecía inhabitado por velas. En cada rincón, en cada esquina, en cada centímetro, ardía una llama desde lo que parecían ser decenas de candelabros.

–¿Este tío vive aquí? –preguntó Navas–. No tiene ni cocina…

Después de realizar un barrido de huellas digitales y fotografiar el espacio, Gutiérrez recorrió la pieza. No había duda de que era el sospechoso que estaban buscando: en el centro se encontraba un pequeño altar con una Biblia abierta. Bajo la luz de las velas, leyó un parte subrayada.

Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho.»

(Génesis 28:19).

En uno de los muros, Gutiérrez vio una reproducción inmensa de El libro de los muertos egipcio, que el Maestro Singh le había mostrado cuando vino a la Comisaría. Distinguió los faraones, con la llave de la vida, siendo conducidos por el dios con cabeza de águila al juicio final. Sobre una mesa encontró una extraña ecuación, que leía:

(1+√5)/2

–¿Qué rayos…? –preguntó el Inspector. Antes de que pudiese buscar una calculadora, un detective lo interrumpió.

–Malas noticias, jefe. Acaban de encontrar un nuevo occiso. Es el tipo que estábamos buscando, el tal Juan González. Tiene que venir pronto… No va a creer lo que le han hecho.

16.

El cuerpo del sospechoso colgaba de dos ganchos en medio de la pieza. Aún chorreaba sangre, un fino hilo rojizo que bajaba por sus brazos hasta la punta de sus dedos, donde las gotas salpicaban un charco en el piso con un tic, tac rítmico.

–Ha muerto hace poco, la sangre aún está fresca –dijo Navas, arrodillándose para estudiar el charco–. Es un trabajo limpio, parece haber borrado todas las huellas.

–Excepto esta –Gutiérrez señaló el muro, donde habían inscrito un símbolo en sangre:

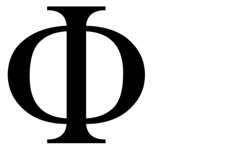

–Phi –dijo Alfredo–. Es una letra griega.

–Nos está bombardeando de señas, y sin embargo, estamos igual de lejos que al principio. ¡Maldita sea! Alguien llame a la central y dígales que busquen este maldito símbolo en una maldita enciclopedia. ¡Rápido, inútiles!

–¿Phi no es conocimiento? ¿Filosofía, y eso? –intercedió Navas–. Tengo un sobrino que estudió filosofía. Está desempleado, y se la pasa leyendo libros complicadísimos y cobrando el paro, el muy hijoputa.

–Sí, claro, pero debe significar algo más. No existen los asesinos filosóficos, o filósofos. Aparte de Kant, claro; ese te mata, pero del aburrimiento. Lo estudiamos en el cole…

–¡Cállense, por Dios! ¿Les parece chistoso, todo esto? –Gutiérrez empezaba a perder la calma.

Pocos minutos después, recibieron la llamada de la Comisaría.

–¿Aló? ¿Central? Sí. Adelante. ¿Cómo dice? Está bien. Copiado –Navas colgó y se volteó hacia el Inspector–. Es griego. Me han dicho algo de “la proporción divina”, parece que es una relación utilizada por arquitectos. “Phi” corresponde a 1,618… ¿Entienden algo?

–Un momento –dijo Gutiérrez, sacando un papel de su bolsillo, donde había anotado la extraña ecuación que encontró en casa del sospechoso–. Cojan una calculadora: ¿cuánto es (1+√5)/2?

–Joder –respondió Navas, luego de sacar la cuenta–. Es 1,618033988. ¿Qué quiere decir todo esto?

17.

–Encontramos otra marca con puntos de sangre, jefe.

Gutiérrez estudió la pared y vio el símbolo, fresco.

–Parece una cruz, aunque es bastante extraña. Tú, el pasante, ¿qué opinas de esto?

–En efecto –dijo Alfredo–. Entre las citaciones de la Biblia y esto, podemos asumir que el asesino tiene una fuerte influencia judeo-cristiana. De todos modos, el experto es mi maestro, pero creo que “Phi” representa una proporción importante en la construcción de iglesias medievales, si recuerdo bien.

Gutiérrez recorrió la habitación lentamente, tratando de ordenar sus ideas. Reflexionó en voz alta:

–Tenemos claves en griego, citaciones bíblicas, dibujos egipcios, números… A este paso, pronto aparecerán letras en chino, joder. ¿Qué ha pasado con la búsqueda de centros esotéricos? ¿Dónde está la lista de expertos que pedí?

–Hemos logrado reducir la lista a tres personas. Todos los entrevistados mencionan un maestro, experto en alquimia y no sé qué ritos extraños, que maneja todo esto. Se llama Franklin Amado. Nos están enviando su foto y su dirección en este preciso momento.

El Inspector fumó un cigarrillo y estudió un documento que le pusieron entre las manos sobre la “proporción divina” del número Phi. Su escasa preparación en matemáticas lo obligó a concentrarse para entender la relación, pero cuando empezó a sentir que entendía algo, Navas lo tomó por el hombro.

–Jefe, tiene que ver esto –el detective le estiró un sobre con una foto–. Es el maestro Franklin Amado, PhD en textos místicos y ex profesor.

–¿Qué es esto, una broma? –preguntó Gutiérrez. Entre sus manos tenía una foto del Maestro Singh tomada hace unos años, cuando aún tenía el cabello corto y se afeitaba. Lo reconoció por los ojos y su mirada vitriólica y profunda, punzo penetrante.

18.

Gutiérrez giró y señaló a Alfredo:

–¡Agarren a este hijoputa!

Navas y otro detective lo sometieron rápidamente y lo derribaron al suelo. El detective afincó la rodilla sobre su espalda y le torció el brazo.

–¡Ay! ¡Basta, basta! ¡No tengo nada que ver con esto, se los juro!

–¿Cómo explicas esto entonces? –Gutiérrez le mostró la foto del Maestro Singh–. ¿Qué coincidencia, no? ¡Dinos todo lo que sabes!

–Pero… ¡no sé nada! ¡Sólo soy un alumno! Estudio yoga… Tienen que creerme…

–Claaaro… Eres un inocente, cómo no. ¿Nos tomas por idiotas? ¿Pretendes que creamos que no sabías que tu maestro es experto en simbología? ¿Que todo esto es una coincidencia: tú nos sugieres a dónde ir, qué buscar, avanzas interpretaciones…?

–Escúcheme, Inspector, por favor… ¡Suéltenme, ya!

Alfredo se puso de pie y empezó a sobarse el hombro.

–Se los he dicho: yo estudio el misticismo hindú. Sí, el maestro Singh es uno de los pocos expertos en la materia, ¡por supuesto! ¿Cuánta gente creen que sabe de esto?

–Acá hay gato encerrado –dijo Gutiérrez, mientras lo crucificaba con la mirada–. El Maestro no nos ha dicho todo lo que sabe. Creo que es hora de hacerle una visita. En cuanto a este “pasante”: llévenlo a la Comisaría y me lo encierran hasta que todo esto se aclare.

–¡No puede hacerme esto! –protestó Alfredo.

–Mira, mocoso –Gutiérrez se acercó hasta tenerlo a centímetros de su rostro–, acá el que manda soy yo. Tal vez lo hayas olvidado, pero los cadáveres no dejan de aparecer. Ahora bien, puede que no sepas nada; pero estoy seguro de que unas cuántas horas encerrado en una celda con una pandilla de matones te refrescará la memoria. Llévenselo.

–¡No! ¡Inspector! ¡Esto es ilegal, joder!

–Ahora vamos a buscar al hijoputa ese de Singh, o como se llame. Se acabó la consideración y los favores. Cojan sus patrullas. ¡Rápido!

19.

Cuando Gutiérrez batió la puerta del centro de estudios del Maestro Singh, se encontró a este meditando, en flor de loto, ante un gran mandala que colgaba de la pared. Singh le daba la espalda, y permaneció así, imperturbable, a pesar del estruendo causado por la policía. Finalmente les habló, sin cambiar de posición:

–Inspector. Lo estaba esperando. ¿Por qué han tardado tanto?

–Déjese de juegos, Singh, o quien quiera que sea. Quiero respuestas, y las quiero ya.

El Maestro abrió los ojos, realizó un saludo con las palmas juntas y, de un salto ágil, se puso de pie. Singh se volteó, colocó las manos detrás de la espalda y se acercó a los detectives con su mirada característica.

–¿Respuestas? ¿Cree que es tan fácil? Sólo le puedo decir que las respuestas están dentro de usted. Si no las ve, es porque su alma se encuentra oculta bajo un manto turbio…

–¡Basta de boberías, especie de jipi! Se lo advierto, si no me dice lo que quiero saber…

–Muy bien –Singh caminó hacia una esquina y encendió un incienso que se encontraba en un pequeño altar–. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber?

–Todo, Singh. ¿Quién es El Taxidermista? Usted sabe quién es. Se ha burlado de nosotros, nos ha enviado a dar vueltas en círculos, ¿por qué?

–Inspector, estos asesinatos me repudian igual que a usted. Se equivoca si cree que me he quedado de brazos cruzados. Sin embargo, ustedes no pueden detenerlo, no con sus pistolas y sus esposas.

–Dónde está, Singh.

–Ah, siempre tan nervioso e impulsivo… Él aparecerá. Ya se lo ha dicho. La pregunta es, ¿cómo pretende impedir que complete el rito? No podemos mandar niños a hacer el trabajo de los adultos… Y usted, espiritualmente hablando, es un niño, Inspector.

–A ver qué tan niño te parezco ahora –dijo Gutiérrez, con su pistola en la mano. Empujó a Singh contra el escritorio y le tomó la boca con la mano izquierda, mientras introducía el cañón entre sus labios–. Tienes tres segundos para explicarme de qué va todo esto. Si no, aparecerás en la prensa como otra víctima del Taxidermista, el desgraciado a quien le volaron la cabeza. Entonces, intentemos otra vez, ¿sí? ¿A qué están jugando, ustedes?… 3… 2… Se te acaba el tiempo, especie de Krishnamurti… 1…

20.

–¡MMmm!..Eftá ‘ien, ¡cadma! Ya ba, ¡ya ba! –Singh mostró las palmas de sus manos e intentó hablar con la nueve milímetros en la boca–.

–Ya me decía yo que la vida terrenal no es tan poca cosa después de todo –dijo Gutiérrez y guardó el arma–. Explícate.

–Hay cosas… La realidad… En fin, por dónde empezar… –Singh se mostró nervioso y descompuesto por primera vez–. ¿Han encontrado la escalera de Jacob?

–¿La qué? No, encontramos fue el sótano.

–Dios… Es como hablar con un retardado… La ESCALERA DE JACOB. Es una analogía bíblica que aparece en La Génesis.

Gutiérrez consultó sus notas.

–Anjá… En el apartamento del tal Juan González, estaba subrayado esto: “estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho“, del Génesis, 28.

–Esto no es bueno –dijo Singh, mientras buscaba un libro en una estantería–, no pensé que hubiese llegado allí tan rápido.

–En castellano, Singh…

–Verán: La escalera de Jacob es una de las claves alquímicas más claras de la Biblia. Cuando Jacob llegó al Monte Moria, donde luego se construiría Jerusalén, tuvo una revelación: una gran escalera permitía conectar el cielo y la tierra. Ángeles bajaban y subían; sólo Jacob los pudo ver.

–Pero todo eso son cuentos e inventos –replicó Navas, al lado de Gutiérrez–. Hasta yo sé eso. No se puede tomar literalmente. El mundo no se hizo en 6 días, por ejemplo.

–Claro que no –respondió Singh–. Pero si de metáforas se trata, ¿por qué escoger el número seis? ¿Por qué no un día, o trescientos?

–Pues… coincidencias. Algún número tenía que ser.

–Ya se los he dicho: ustedes no están preparados. Jamás podrán entender lo que estamos arriesgando, aquí. Si El Taxidermista completa el rito, habrá trascendido las fronteras del tiempo y el espacio. Será un dios, no El Dios, pero sí un dios, a la altura del ángel caído. Sólo yo puedo detenerlo.

—

21.

Alfredo salió esposado del sótano, con un par de policías de bajo rango en uniforme. Sus cabellos le cubrían la cara, y sus sandalias le hacían trastabillar cuando lo empujaban hacia el estacionamiento.

–¡Eh! Tranquilos, chicos. Esto no es necesario.

–Un traidor. Eres un maldito traidor. Y pensar que hasta te dieron acceso a la investigación a nivel de detective.

–No he traicionado a nadie… Muchachos, Escúchenme…

–Cierra la bocota –dijo uno de los policías, mientras abría la puerta para hacerlo subir a la parte trasera de una patrulla–. Entra allí… Ups. Qué torpe soy. Mira que te has dado la cabeza con la puerta. Disculpa –el policía lo empujó violentamente, y Alfredo cayó acostado en el asiento.

–¡Salvajes! Me la van a pagar –amenazó el pasante, mientras los policías reían y subían a la patrulla.

–Cállate, marica. Deja que te vean los muchachos en la celda B-14, se van a emocionar. Eres como un regalo de navidad que la policía les hace a los pandilleros, con ese pelito largo y esa barbita…

–Escuchen: no me pueden encerrar. Lo que está pasando es grave… Yo puedo ayudar… Singh es muy poderoso, no lo subestimen…

–Que no te vas a salvar, pelo lindo. Chilla todo lo que quieres, esta noche vas a estar…

El policía no pudo terminar su frase ya que, cuando llegaban a la intersección, una inmensa camioneta negra se estrelló contra ellos a gran velocidad. Volaron los vidrios y la patrulla fue proyectada varios metros antes de detenerse, destrozada. Los tres pasajeros perdieron el conocimiento de forma instantánea, por lo que los policías no sintieron la fría hojilla que les cortó el cuello.

22.

–Está bien, se los explicaré lentamente. Pero primero deben dejar de lado cualquier prejuicio que tengan. Sé que para ustedes la religión, el misticismo y la alquimia no son sino boberías de pueblos atrasados. Sin embargo, necesito que abran sus mentes a lo que voy a decir –Singh había servido el té y tenía varios libros abiertos sobre su escritorio. Gutiérrez se frotó los ojos y sacudió la cabeza. No entendía por qué perdía tiempo escuchando al supuesto gurú. Sabía que debería esposarlo, pero algo le decía que era mejor escuchar su explicación. Guardó la pistola y se sentó.

–Muy bien. Deben entender que todo está conectado. Existen fuerzas que no podemos ver o percibir… Hace más de dos mil años, un griego decidió que el hombre tenía cinco sentidos. Sólo cinco, y nada más. Toda nuestra civilización está construida sobre esa idea arbitraria. La división mente-cuerpo, la lógica, cómo conversar y discutir; hemos cerrado al hombre a otras formas de percepción.

–Sí, claro. Las drogas y todo eso… La liberación, toda esa tontería, ¿no?

–Nada que ver. Las drogas son el camino opuesto. Escuchen: puede que occidente haya preferido los cinco sentidos, las nociones aristotélicas sobre el mundo, A es A y no B, y todo eso. Pero existe otra manera de ver la realidad. Es en ese plano que esta batalla deberá librarse.

El maestro Singh tomó una hoja con un espiral dibujado y se las mostró.

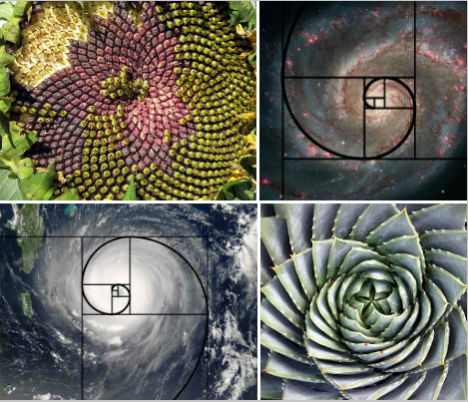

–Esta es la clave. La base de la vida. La creación misma. La proporción dorada, ese número Phi que han encontrado, es la prueba matemática de la existencia de Dios. Una relación entre dos partes, tan justa, tan perfecta, que aparece en la naturaleza, en las plantas, en los animales, incluso el hombre. Esta proporción –Singh mostró la palma de su mano–, entre el dedo gordo y el anular, corresponde exactamente a Phi. Igual sucede entre la cabeza, el ombligo y los pies. Phi está en todas partes, en todo lo que crece, se reproduce y se perpetúa. Phi es la mano de Dios, y quien quiera logre dominar y utilizar esta proporción divina tendrá el poder de un Arcángel.

23.

–Los primeros hombres en entender esto se reunieron en la ciudad de Eleusis, en Grecia. Formaron una secta destinada a proteger los secretos originales, aquellos que nos fueron legados cuando dioses y hombres eran uno.

–¡Patrañas, Singh! ¿Dioses y hombres originarios? He escuchado suficiente –Gutiérrez se puso de pie y sacó sus esposas.

–Que tal si le dijera que sé quién es El Taxidermista, y que sé cuándo va a atacar.

Gutiérrez se detuvo y frunció el seño, mientras estudiaba al maestro.

–La secta de los eleusinos nunca murió. El Taxidermista es uno de los grandes sacerdotes –Singh apuntó hacia un calendario en la pared–, y pretende ejecutar su rito final en el mes del anthesterion griego, este mes.

–¿Dónde Singh? Rápido. Se ha acabado mi paciencia.

–Oh, eso no lo sé –el maestro se rascó la barba–, pero usted sí que lo va a saber. Es su querubín, ¿lo olvida? Usted es el protector del árbol del conocimiento… Miren, sé que es difícil de entender, pero la secta de los eleusinos existe desde el principio del tiempo. Integra la sabiduría egipcia, la alquimia y muchas otras cosas que nunca han escuchado.

–¿Y esta secta, cómo sabe usted tanto de esto?

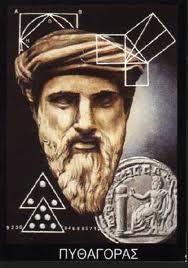

–Pues porque soy uno de sus acólitos. Puedo decírselos, estaré muerto pronto. Los eleusinos han contado con las mejores mentes de la historia: Pitágoras, Akenhaton, Moisés y el Rey Salomón.

–¿Qué? ¿Los de la Biblia?

–Esos mismos. Estoy seguro de que conocerán a uno de sus adeptos más famosos: Jesús de Nazareth.

–Jefe, tenemos un problema –interrumpió un policía en uniforme–. Ha habido un accidente con la patrulla que transportaba al pasante. Este ha desaparecido y dos oficiales están muertos.

24.

Las estacas perforaron sus pómulos, una de cada lado. Fue más la impresión que sintió Alfredo que un dolor verdadero, ya que había mucho músculo en su rostro y las endorfinas habían sedado sus nervios. Sin embargo, cuando El Taxidermista atravesó sus codos, rompiendo ligamentos y rozando el hueso con otras estacas afiladas, dejó escapar un chillido de dolor. Siguieron las manos, que destrozó en el centro de las palmas, abriendo sendos boquetes en la izquierda y la derecha. La sangre tardaba en correr; El Taxidermista era un experto en este tipo de torturas.

Tal vez fue la parte alta de los muslos lo que más le dolió, a pesar de que sintió un alivio ridículo al ver que no lo caparían como al bailarín. Las estacas lo inmovilizaron al atravesar el músculo, un movimiento giratorio que hizo que la madera rompiera el cuadriceps. El Taxidermista le dio una inyección de morfina que lo relajó, un líquido pastoso y caliente que recorrió su cuerpo.

Terminó con dos estacas a cada lado de su vientre, una incisión que ejecutó con precaución para evitar perforar órganos vitales.

–Hemos terminado –declaró El Taxidermista, dándole una palmadita en la cara–, ahora sólo hay que esperar al querubín.

25.

Gutiérrez tardó algunos segundos en procesar la noticia: ¿habían atacado una de sus patrullas? ¿Cómo pudo ser tan descuidado, cómo no pensó que el pasante Alfredo tendría un papel en todo esto? Su cabeza aún daba vueltas cuando otro policía asomó la cabeza por la puerta.

–Jefe: no lo va a creer. Ha vuelto a llamar.

El Inspector se acercó titubeante al teléfono.

–Sí.

–Querubín. Muéstrame el camino –dijo la voz grave y carrasposa del Taxidermista.

–Mira, hijoputa: se acabaron los juegos. Mataste a dos policías. Dentro de unas horas vas a tener a toda la maldita ciudad en estado de alerta. Te jodiste. No vas a escapar.

–¿Y quién ha dicho que yo quiero escapar? Mire Inspector, usted no está en posición de hacer amenazas. El sacrificio es la única salvación.

–Te voy a encontrar, desgraciado, y cuando lo haga, vas a rogar no haber nacido…

–Jej. Es usted muy cómico, Gutiérrez. No ha aprendido nada en cinco años. Mire: acá está alguien que quiere hablarle –El Taxidermista estiró el teléfono y dejó que los gemidos de Alfredo llegaran al auricular.

–Gutiérrez, no le haga caso… Está loco… Argh… Me ha destrozado las manos…

–Déjalo ir, Taxidermista.

–Ah, pero si la decisión es de usted, querido Gutiérrez… Venga solo al embarcadero en el puerto. Encontrará unos depósitos al fondo. Entre al depósito 43. Escuche bien: si veo a otra persona con usted, mato al pasante inmediatamente. Ah, traiga a Singh, eso sí. Quiero que ese charlatán vea y entienda de una buena vez. ¿Entendió? Tiene veinte minutos…

26.

El Inspector apretó el volante y echó una mirada a Singh, en el asiento del copiloto, mientras buscaba la salida de la autopista.

–Crees que no sé lo que pasa, jipi, pero lo tengo todo muy claro. Ustedes dos andan de cómplices. Piensan engañarme. Pero deja que te diga algo: al menor movimiento, a la más mínima sospecha, te vuelo los sesos, a ti de primero, desgraciado.

El Maestro ni siquiera se dignó en responder la amenaza con una mirada. Clavó los ojos más allá de su ventana, y pasó una mano por sus cabellos lisos y oscuros.

–Eso no importa, Gutiérrez. Todo esto ya está escrito. Ya ha sucedido. Temo lo peor.

–Está bien, Singh –el Inspector decidió calmarse y sacarle todo lo posible al Maestro–, veamos. Qué es lo que teme. Explíquemelo otra vez.

–El Taxidermista ha descifrado la fórmula alquímica originaria, la más pura.

–¿Eso no es lo de convertir carbón en diamantes y qué sé yo? ¿Todo es por dinero?

–Claro que no. Qué estupidez. El carbón y los diamantes son imágenes, representaciones, símbolos. De lo que estamos hablando, es de poder transformar el cuerpo en espíritu puro.

–Qué tontería, Singh. La verdad, no puedo sino serle honesto. Esas son patrañas. El Taxidermista es un asesino en serie, ni más ni menos.

El Maestro volteó y estudió a Gutiérrez unos segundos.

–Las mentes más brillantes han creído y practicado esta forma alquímica. Pitágoras lo llamaba metempsicosis. Crea lo que quiera, Inspector; pronto verá la oscuridad con sus propios ojos.

—

27.

–Existe un conocimiento originario, transmitido a través de las generaciones a los miembros de la secta eleusina –continuó Singh–. Pitágoras fue el primero en descubrirlo y formularlo, rescatando las prácticas que aprendió en su viaje a Egipto. Al regresar a Grecia, creó una secta al interior de su escuela, que copiaba la ley del silencio de cinco años que utilizaban los egipcios.

–Entonces, según ustedes, hay una especie de fórmula mágica escondida o qué sé yo.

–No es magia, Gutiérrez –el Maestro miró al Inspector con sorna–, esos son cuentos para desalentar al los curiosos. Es simple física y fisiología: cómo activar ciertas zonas de percepción del cerebro. Los gurús logran utilizar la intuición pura, por ejemplo. Algunas personas llegan incluso a tener imágenes en la cabeza que señalan caminos energéticos sobre el futuro.

–Pero usted habló de la metem no sé qué cosa.

–La metempsicosis. El desprendimiento absoluto del cuerpo. Fíjese, si Pitágoras, uno de los matemáticos más geniales de todos los tiempos, creía en la metempsicosis, ¿por qué asume usted que es sólo cosa de jipis y adeptos de la New-Age? ¿Le parece que Pitágoras se equivocó? Mire: nuestra sociedad ha decidido concentrarse en la parte aritmética de sus enseñanzas. Eso está bien, nos ha permitido construir edificios y puentes, por ejemplo. Pero las enseñanzas de Pitágoras eran sumamente esotéricas. Sus estudios tenían un solo objetivo: llegar, matemáticamente, a Dios.

–¿De eso se trata? ¿Todo esto, los puntos en sangre, es una búsqueda espiritual? –preguntó Gutiérrez.

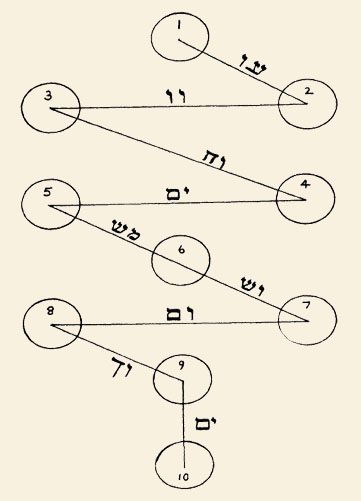

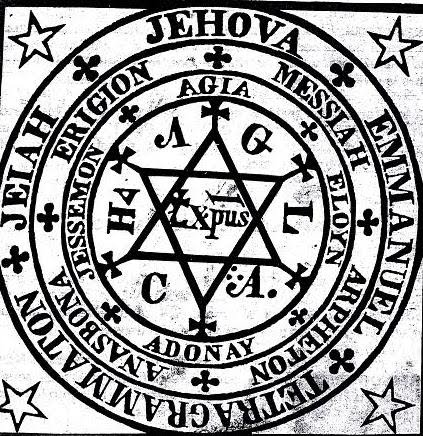

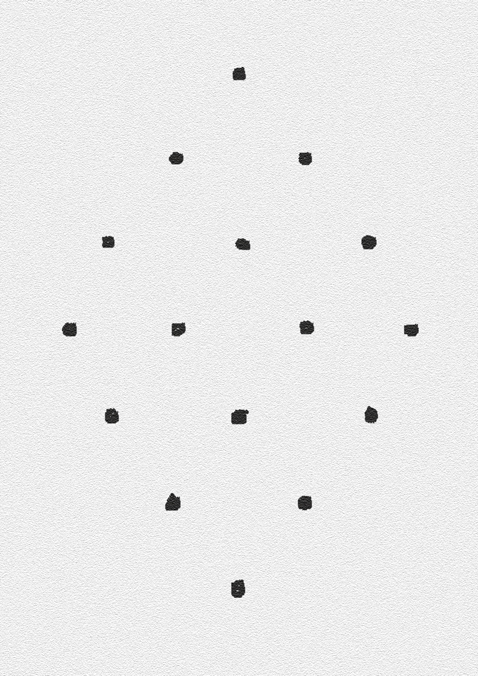

–Los puntos que han encontrado forman parte del Tetragrámaton, un dibujo altamente esotérico, utilizado por los pitagóricos para reconocerse. ¿Tiene un bolígrafo? Voy a dibujárselo.

—

28.

–El Tetragrámaton era un dibujo que utilizaban los discípulos de Pitágoras para reconocerse. Representa la perfección: el número 10 –explicó Singh, mientras hacía trazos en una hoja–, El Taxidermista los ha duplicado. En su imagen, hay un triángulo ascendente y uno descendente. Vea esto:

–Para Pitágoras, lo importante del estudio de los triángulos era recobrar el camino hacia lo perfecto, lo que hoy en día se concibe como Dios y se representa con un viejito barbudo y qué sé yo qué tonterías más. En las culturas antiguas, Dios formaba parte del mundo, era real y tangible, estaba en nosotros. Son estas enseñanzas las que se consideraron demasiado peligrosas y fueron prohibidas. La Biblia, El Corán, La Torah; todos esos libros están escritos para desviar al incauto de lo que es la verdadera vía: el conocimiento interno, el dominio del alma.

–¿Pero por qué matar gente, Singh? ¿Por qué no mudarse a la India a hablar con las vacas todo el día y dejar a los demás tranquilos?

–Ah. Eso no lo sé. Supongo que él encontró un camino directo. Un rito, un sacrificio que le permitiría llegar al poder pitagórico original, aquél que Cristo logró dominar también. Fíjese, si desdobla el Tetragrámaton que El Taxidermista está creando con sangre, se obtiene El sello de Salomón, que encontramos en todas las iglesias medievales. Las personas confunden esto con una estrella:

–Guarde todo eso, Singh –ordenó Gutiérrez y apretó el freno–. Hemos llegado. Este es el lugar. ¿Está listo? Recuerde que le estoy observando. No me creo nada de estas estupideces. Ahora bájese y entre usted primero. Es ese depósito de allá.

—

29.

El Inspector Gutiérrez empujó a Singh hacia la puerta de uno de los depósitos del puerto. Había desenfundado su pistola y, después de decirle al Maestro que no creía ni un ápice de su cuento ridículo, lo obligó a caminar primero. La noche se tragaba todo con su oscuridad excepto las finas pirámides de luz que salían proyectadas de las lámparas, las cuales se hacían más raras y esporádicas a medida que el Inspector caminaba hacia el fondo del puerto.

Gutiérrez era un policía experimentado, con la piel curtida por decenas de casos, asesinatos y balaceras. Sin embargo, un frío inusual le recorrió la espalda frente a la puerta, cuando recordó cómo el Taxidermista lo había engañado y lo había condenado a tener estas pesadillas sobre el bebé que dejó morir. Esta noche acabaría todo.

Singh abrió la puerta y entró, con Gutiérrez escudándose detrás del gurú y girando a cada lado con su pistola para asegurar el lugar. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra. Luego vio el altar, iluminado por una débil luz que dejaba entrever un cuerpo acostado sobre una especie de piedra de mármol. Poco a poco, el Inspector empezó a discernir sus alrededores: descubrió símbolos incomprensibles en todas las paredes, letras y signos escritos con una tinta oscura, casi negra. Sospechó que era sangre, algo que corroboró al distinguir un dedo que colgaba del altar y que dejaba caer gotas sobre un charco rojizo en el suelo. Fue entonces cuando escuchó la voz, oscura y profunda, que le erizó los pelos del cuello:

–Inspector Gutiérrez, tanto tiempo. Bienvenido a la liberación.

—

30.

Cuando Gutiérrez se acostumbró a la oscuridad, vio de dónde venía la voz: un sujeto inmenso, con un cuchillo de caza, se encontraba a la cabeza del altar. El Inspector reaccionó y le apuntó, antes de darse cuenta de que había soltado a Singh para poder empuñar la nueve milímetros con las dos manos. Gutiérrez giró hacia Singh, lo vio a unos metros a su izquierda, y luego volvió a girar hacia el altar.

–Jejeje –una risa profunda y aguardentosa retumbó por el depósito–, se le ve algo nervioso, Inspector.

–¡Suelta el cuchillo, desgraciado! –Gutiérrez descubrió que su voz dejaba entrever demasiado miedo y nerviosismo. Intentó subir el tono aún más–, ¡qué te disparo aquí mismo, hijoputa! ¡SUÉLTALO!

–Pero qué aburrido, Inspector. Después de todo este camino recorrido juntos, ¿vamos a terminar cociéndonos a tiros como en el viejo oeste?

–Se acabó, Zenón –cómo sabe su nombre, pensó Gutiérrez, al escuchar a Singh hablar– ríndete. No podrás escapar.

–Oh, pero si yo ya he escapado, Singh. He completado el círculo. El Tetragrámaton está listo. Han llegado tarde.

–Esto es una locura… La metempsicosis es un mito antiguo. No puedes creer que lograrás deslastrarte de nuestra parte humana. Estamos condenados a este cuerpo, Xenón. Ahora, deja el cuchillo.

–Está bien, pero déjenme hacer algo primero…

El Taxidermista parecía darse por vencido, pero cuando Gutiérrez ya recobraba la respiración, vio que su Némesis levantó los brazos por encima de la cabeza, junto las manos alrededor del cuchillo y se dispuso a enterrárselo en el pecho a Alfredo, que seguía sangrando sobre el altar. El Inspector se precipitó, levantó el arma sin poder apuntar y…

—

31.

Singh quiso gritar, lanzarse sobre El Taxidermista, detenerlo. Sin embargo, permaneció allí, congelado a unos pasos del Inspector Gutiérrez, mientras este levantaba la pistola. Intentó detenerlo; apenas vio el cuchillo levantarse por encima de la cabeza del asesino lo entendió todo. No podía permitir que el ritual se completara: se volteó hacia Gutiérrez para prevenirle, pero sólo logró estirar un brazo, un débil reflejo que no cambiaría nada, y lanzar un “¡no!”, algo sofocado. El Inspector disparó.

El Maestro Singh vio el cuerpo del Taxidermista caer más allá del altar y sintió un alivio ingenuo. ¿Es el final de todo…?, pensó, mientras dio unos pasos hacia la cabeza del altar. Cuando cruzó el cuerpo martirizado de Alfredo, atado y agujerado, se percató de la estocada final dada por el Taxidermista. El punto final, el Tetragrámaton de Pitágoras, estaba ahora completo con el mango del cuchillo asomando del cráneo de la víctima.

¿Habría logrado terminar el rito? Singh avanzó hacia El Taxidermista y lo vio tirado en el suelo, con una extraña sonrisa y los brazos abiertos en cruz. Algo estaba mal: su intuición encendía alarmas en su cabeza, aunque no podía dar con la respuesta. Se volteó hacia el Inspector:

–Pues felicitaciones, Gutiérrez –Singh se puso de pie y caminó hacia el policía–, parece que esta vez sí que ha acabado con El Taxidermista.

–¿Le parece, especie de charlatán? –el Inspector Gutiérrez tenía un extraño brillo en los ojos, que llenó al maestro de pánico–. Es hora de liberarlo de su sufrimiento, Singh.

El Inspector Gutiérrez levantó la nueve milímetros y la llevó a la cabeza del Maestro. Cuando apretó el gatillo, Singh vio un relámpago antes de escuchar la detonación. Cayó al suelo inerte, aunque en sus ojos todavía tenía reflejada la imagen de aquella mirada, brillante y sádica, que ahora habitaba el cuerpo de Gutiérrez.

—

32.

Cuando El Taxidermista alzó el cuchillo por encima de su cabeza, sintió la exaltación de saber que su plan había marchado como un reloj. Inspiró su última bocanada de aire y recitó las palabras del rito en su cabeza antes de clavar la punta en el sitio exacto.

El disparo vendría después, fracciones de segundo después, pero con suficiente retardo como para completar la metempsicosis. El cuchillo partió la piel de la frente de Alfredo, atravesó varias capas y vaciló unos segundos ante la dureza del hueso. Fragmentos óseos estallaron y se mezclaron con la sangre y la grasa de la dermis; fue entonces cuando El Taxidermista percibió la separación con su cuerpo, un fulminante choque eléctrico que lo desdobló. Se elevó por encima de sí mismo, escuchó el disparo y vio sus restos corpóreos explayarse más allá del altar.

Actuó rápido, siguiendo lo establecido en el rito: zigzagueó a ras del suelo hasta llegar al Inspector Gutiérrez. Lo rodeó, subiendo por sus piernas como la neblina, y se inyectó en su cerebro a través de la nariz. Le llevó algunos segundos acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Apretó las manos, estudió sus dedos y, al ver la pistola que empuñaba en su mano derecha, la levantó y le disparó a quemarropa al Maestro Singh.

33.

–Le van a dar una medalla por esto, jefe –dijo Navas, al sobrevolar el depósito con la mirada–. Usted solo, contra estos dos psicópatas… Increíble que los haya podido neutralizar a los dos sin sufrir ni un rasguño… Usted es un ejemplo para todo el departamento.

–¿Eh? Ah, sí. Gracias, gracias. No hace falta ninguna ceremonia ni nada. Sólo hice mi trabajo.

El detective Navas se volteó con algo de consternación. Gutiérrez actuaba de manera muy extraña: su personalidad, fuerte y aguerrida, y su tono gritón y mandón, parecían haberse esfumado.

–¿Se siente bien, Inspector?

–¿Cómo? Sí, sí. Un poco cansado, es todo…

–Entonces, ¿es el final del famoso Taxidermista?

–Pues sí. Cinco años más tarde, ha terminado todo… Creo que tomaré una larga vacación.

–Por supuesto, jefe. Simplemente, firme acá el informe y los expertos harán el resto.

El Inspector Gutiérrez se dirigió hacia la salida del depósito, asintiendo a derecha e izquierda cuando los policías lo aplaudían y lo vitoreaban. Esa forma de caminar… Extraño, pensó Navas. El detective bajó la mirada y estudió el bolígrafo que tenía entre manos, el mismo que el Inspector había utilizado para firmar el informe. Que la gente se canse después de un caso como este es algo normal, pensó Navas, ¿pero de cuándo acá la gente cambiaba de mano para firmar? Porque el Inspector, derecho de nacimiento, había firmado con la izquierda.

Gutiérrez abrió la puerta, se detuvo y giró. Levantó una mano y saludó al detective Navas, que le devolvió el saludo con un movimiento del mentón. Navas vio el brazo estirado, aquel brazo zurdo, atravesado, equivocado, y se quedó pensativo mientras el Inspector Gutiérrez desaparecía en la noche, su silueta fundiéndose en la oscura ciudad…

¿Fin?

—

Castillo de naipes, fue un intento de novela “keitai”, o novela para teléfono celular. Se publicó entre el 14 de julio y el 19 de septiembre de 2013.