Exploremos algunas diferencias en la organización social del discurso que pueden ayudarnos a entender mejor la forma en la cual se estructuran las sociedades, oponiendo “la façon française” a la “norteamericana”.

Okey, agárrense que me dio por hacer teoría política. Un blog no es lo más propicio para ello (dado el espacio, la extensión y la fatiga de los lectores) pero me permitiré de todos modos señalar algunas cosas.

Empecemos diciendo que el proyecto filosófico después de la segunda guerra mundial fue, a grandes rasgos, el intentar evitar la vuelta del fascismo en Europa. Los horrores de la guerra y el genocidio condujeron diferentes organizaciones a plantearse maneras más efectivas de organizarse y ponerse de acuerdo. Es de ahí que surge todo el proyecto filosófico (en filosofía del lenguaje) del siglo XX.

Mucha gente cree -y no de manera errada- que la filosofía del lenguaje es una corriente estúpida que se dedica a discutir la existencia de las cosas y se plantea preguntas ridículas como “¿si los unicornios no existen, por qué puedo hablar de ellos? ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo puedo distinguir entre lo que existe o no utilizando el lenguaje? ¿Cúales son las condiciones de existencia de “la silla” que tengo enfrente?” Es decir, para el 99,9% de los mortales que no son filósofos, “no poder determinar que la silla que tengo enfrente” existe, revela la inutilidad de la filosofía, relegada a ser una práctica dandy à la mode de salones de la burguesía donde uno propone resolver problemas como “El actual Rey de Francia es calvo” (nótese que esta pregunta no puede ser respondida por sí o no, requiere un cuantificador existencial, etc.).

(Peter Paul Rubens, “cuatro filósofos”)

La aparición de J. L. Austin, el “filósofo del sentido común” (common sense) cambió todo, logrando introducir lo que se conoce como un “performativo”, una construcción ligüística que me permite hacer cosas con palabras. En vez de preguntar “¿la silla existe?”, Austin propone decir cosas como “pásame la silla”, “te prometo que te traigo una silla mañana”, lo cual evita (1) ponerse a resolver vainas como si la silla existe o no, si hay un Dios silla del cual ésta silla es una representación, etc., y (2) resolver todo con dos alternativas: o traes la bendita silla o no la traes.

(John Langshaw Austin)

(Si usted se ve así en el espejo, no queda duda: usted es un filósofo)

De ahí en adelante todo sería simplemente ponerse de acuerdo. Los filósofos norteamericanos empezaron a construir modelos del lenguaje que funcionaban sobre esta simple base y que intentaban estudiar cosas como, ¿si prometo algo, cómo garantizo que la persona mantenga su promesa?, o ¿si no estamos de acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo? (Estoy banalizando todo -¡ojalá mi tutor no lea esto! -Nota al pie).

Y un joven filósofo (ahora no tan joven), que se dedicaba a conducir tanques en la guerra (la segunda) se propuso construir un sistema que regulara la “vida” y nos permitiera vivir felices. Ante el horror de la guerra y su miedo de pisar una mina y volverse añicos o pasarle por encima a un hombre herido y matarlo, este tipo salió convencido de que la filosofía era la solución. Por supuesto que un alemán es el único gentilicio capaz de plantearse las cosas así, un latino hubiese terminado la guerra, se hubiese limpiado el sudor de la frente, hubiese dicho “¡uff! Por poco” y se hubiese ido a beber daiquiris en un playón lleno de modelos topless. Diferencias culturales, digamos.

(Apel comiendo lentes y pensando en lo del playón y los daiquirís…)

Pero el alemán, llamado Karl Otto Apel, se dedicó a tratar de unir al hombre a una “moral” superior. Es decir, cuando usted dice algo, representa el “consenso” de la sociedad, usted es un reflejo de lo que es su sociedad y sus valores, usted nos representa a todos. De ahí que tenga que ser responsable, etc.

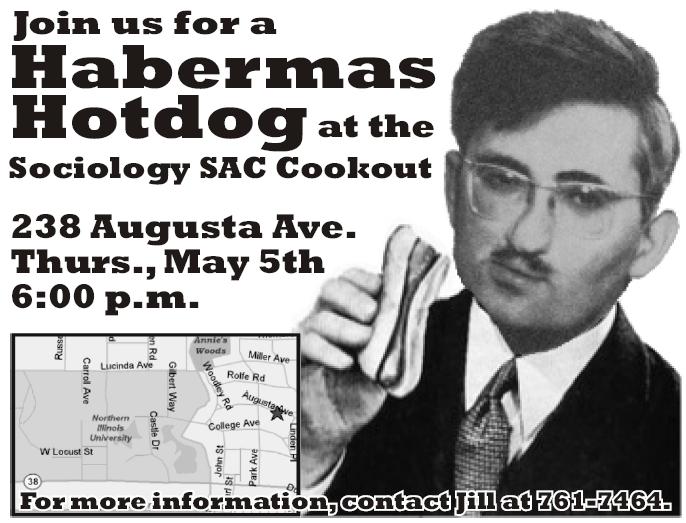

Y apareció otro alemán, antiguo de la famosa escuela de Frankfurt, quien lograría construir “El” modelo. Jürgen Habermas, decidido a producir el proyecto más ambicioso del siglo, lanzó la “teoría de la acción comunicativa”. No entraremos en detalles, pero digamos que explica más o menos las condiciones necesarias para que, si dos personas están hablando, se pongan de acuerdo y lleguen al consenso.

No estamos hablando de tonterías ni juego de carrito. La teoría habermasiana es la base sobre la cual se ha construido la discusión en la O.N.U. y demás organizaciones más que todo políticas. Ya sea para criticarlo o complementarlo, es casi indispensable hacer referencia al alemán cuando se tratan de resolver problemas de esta índole.

(Habermas, o cómo los filósofos se redondean 15 y último)

Suficiente sea dicho por ahora. En la segunda parte de este post, exploraremos la forma en la cual los diferentes pensadores se han posicionado con respecto a la teoría pragmática del lenguaje, para dar lugar a la polémica “continentales” contra “anglosajones”. Veremos como una propone una “sociedad del conflicto o debate” y la otra una “sociedad del consenso” donde se pierde las instancias del juicio y la reflexión.

Esta discusión promete.

A ver cuántos habermasianos convocamos.

Pendiente.