El mono nos está siguiendo. Tiene cara de pocos amigos. Me corta el paso, colocándose entre las escaleras y la salida del templo, y se empieza a acercar, erguido, en plan de mono César en El Planeta de los Simios (creo verle tratando de decir, “¡no!”, pero la adrenalina no me deja concentrarme). Hago un amago de lanzar la comida lejos y escondo el paquete detrás de mi espalda, pero el mono, que no es perro, mantiene los ojos fijos en mí. Última opción, arropo la comida como pelota de rugby y, tratando de recordar tácticas y maniobras de un deporte que nunca seguí, hago una finta: izquierda, derecha, y muevo la cabeza a lo Mohammed Alí. El mono ni siquiera parpadea. Me observa con curiosidad y, una vez agotada mi maniobra, da otro paso hacia mí. Pela los dientes…

El mono nos está siguiendo. Tiene cara de pocos amigos. Me corta el paso, colocándose entre las escaleras y la salida del templo, y se empieza a acercar, erguido, en plan de mono César en El Planeta de los Simios (creo verle tratando de decir, “¡no!”, pero la adrenalina no me deja concentrarme). Hago un amago de lanzar la comida lejos y escondo el paquete detrás de mi espalda, pero el mono, que no es perro, mantiene los ojos fijos en mí. Última opción, arropo la comida como pelota de rugby y, tratando de recordar tácticas y maniobras de un deporte que nunca seguí, hago una finta: izquierda, derecha, y muevo la cabeza a lo Mohammed Alí. El mono ni siquiera parpadea. Me observa con curiosidad y, una vez agotada mi maniobra, da otro paso hacia mí. Pela los dientes…

Estamos en la carretera, rodando hacia Agra y Jaipur, capital de Rajastán. Siento algo de alivio al dejar el infierno de contaminación y basurero eterno que era Delhi, hasta que constato con decepción que la basura en la India tiene el don de la ubicuidad: está en todas partes, todo el tiempo. Me extraña que no hayan convertido la basura en Dios, ya que es omnipresente. Y con lo feas y poco espirituales que son sus deidades (lo cual corroboro al llegar a Varanasi), rezarle a una bolsa de Doritos que flota en un pozo de agua estancada no sería tan tirado por los cabellos.

Nuestro chofer se llama Masta Ram, un indio flacuchento con voz aguardentosa y una tos perenne. Es inteligente, el Masta: yo tuve que estudiar como 7 años y escribir dos tesis para poder decir que tenía un “Master”; en cambio, el amigo indio simplemente se lo puso directamente en el nombre y se dejó de formalismos. Me pregunto si su hermano se llama “PhD” y reflexiono sobre lo intraducible de Chespirito y su “dígame, licenciado”. Diferencias culturales.

Después de protagonizar nuestra versión criolla y, por qué no decirlo, bastante cutre, de la película, “Indiana Jones escapa del templo de los monos”, Masta nos conduce en una maratónica excursión por los templos y fuertes del norte de la India. Vemos el Taj Mahal, donde tomamos exactamente la misma foto que 3,435,675 personas antes que nosotros; visitamos la ciudad rosada de Jaipur y el fuerte de Fatehpur Sikri.

La comida hindú comienza a hacer estragos. Después de un plato de lentejas Daal, termino no sólo con una gastritis legendaria, digna de película de Jackass, sino con una fiebre extrañísima. Hace cuarenta grados pero yo estoy arropado bajos las sábanas, con suéter, temblando y sudando.

Finalizamos el periplo a los cinco días, tomando un tren de regreso a Delhi. Por supuesto que el tren bien valdría un comentario en sí mismo; ya que nadie parecía saber nada sobre los puestos que teníamos asignados, ni si estaban confirmados, o a qué hora llegábamos (esto es normal en lo que se refiere a transporte ferroviario indio, aprendí). Sin embargo, logramos subirnos y evitar que el controlador de boletos nos eche del tren. Después de varias paradas del tren en medio de la nada (algo inexplicable) y atravesar barrios enteros construidos sobre los basureros que colindan con las vías del tren, llegamos de regreso a la capital.

Lamentablemente, la moral del pelotón Ulive-Silva estaba de lo más baja luego del rally por todos los fuertes y templos posibles (todos, valga decir, más o menos iguales), el malestar estomacal que nos ataca a ambos en momentos diferentes y las olas de vendedores ambulantes y timadores que debes sortear cuando vas a la trampa de turistas que son Jaipur y Agra.

Al llegar de nuevo a Delhi, se nos ocurre la brillante idea de “salir a caminar” mientras esperamos nuestro avión para Varanasi. Descubrimos que los alrededores de la estación de trenes son el sitio ideal para un monumento que bautizamos “oda a la basura, parte XIX”, amén de los rickshaws, motos, automóviles, autobuses y demás que amenazan con aplastarnos mientras caminamos por lo que queda de acera; es decir, el pedazo de vereda que no está o lleno de escombros, o de excrementos animales, o de gente durmiendo/vendiendo frutas frescas, por ejemplo (“Ningún día es perfecto para un brote de cólera” –Salinger wink).

Al final de este vigorizante paseo, nos topamos con un vagabundo descalzo y sucio que nos explica que viene de Rajastán. “Llegamos de allá hoy”, le explico, pero él, ni corto ni perezoso (y sumamente loco), decide demostrar su amabilidad tomando a Andrea y estampándole un beso en el cachete antes de que podamos reaccionar.

Después de correr al loco, volteo y veo a Andrea temblando, como cazafantasmas al que acaba de babear un monstruo, obsesivamente limpiándose el cachete (o tratando de arrancarse la carne, no sé), para luego decir: “me. Quiero. IR. De. AQUÍÍÍ”.

Antes de subir al avión, decidimos montar una protesta pro-occidental y anti-hindú (sobre todo anti-hindú), comprando el tobo más grande de pollo KFC que encontramos para engullir el grasero y recordarnos que sí hay vida más allá de la India, que no toda comida tiene que ser picante o descomponerte el estómago y que si nos van a llenar de tierra y sucio, por lo menos que sea el grasero de un pollo frito.

Afortunadamente, no contábamos con Varanasi. Es la ciudad más impresionante de todo el viaje, la que hará que todo esto valga la pena…

(continuará…)

Leer la primera parte: Delhirium Tremens

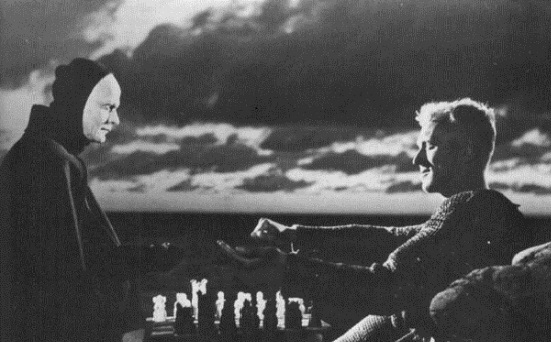

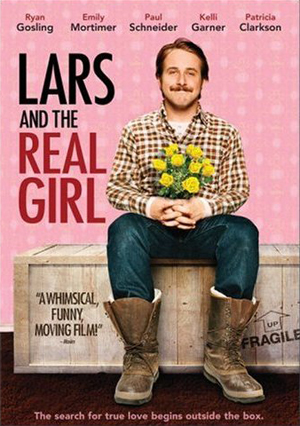

El estado actual del cine es francamente patético, un conjunto de intentos más o menos directos, más o menos descarados, de hacerse con nuestro dinero. Cuando bodrios como Los pitufos decepcionan en la taquilla, siempre se puede citar el intercambio ilegal de archivos como explicación. No, no es el hecho de que el estudio haya invertido en una idea de mierda, propuesta en un guión de mierda, dirigida por el oportunista de turno con su ano, que excreta tomas aburridísimas sin el más mínimo riesgo… No. Hemos echado a la basura millones de dólares, pero esto se debe a que el público no vino a ver nuestra mierda, porque la han bajado de internet. ¿Ahora qué hacemos con los juguetes de mierda que íbamos a vender con las hamburguesas de mierda? Internet killed the radio star.

El estado actual del cine es francamente patético, un conjunto de intentos más o menos directos, más o menos descarados, de hacerse con nuestro dinero. Cuando bodrios como Los pitufos decepcionan en la taquilla, siempre se puede citar el intercambio ilegal de archivos como explicación. No, no es el hecho de que el estudio haya invertido en una idea de mierda, propuesta en un guión de mierda, dirigida por el oportunista de turno con su ano, que excreta tomas aburridísimas sin el más mínimo riesgo… No. Hemos echado a la basura millones de dólares, pero esto se debe a que el público no vino a ver nuestra mierda, porque la han bajado de internet. ¿Ahora qué hacemos con los juguetes de mierda que íbamos a vender con las hamburguesas de mierda? Internet killed the radio star.  El papel de inmigración me pregunta sin ambages, de lo más voulez-vous coucher avec moi, si pretendo asesinar al presidente de los Estados Unidos. La casilla subsiguiente me insta a “jurar por mi honor” que no he participado en genocidio alguno entre 1939 y 1945, algo fácilmente comprobable con sólo echar un vistazo a mi fecha de nacimiento. La paranoia de los policías que gestionan la fila que conduce a la taquilla de inmigración con sus porras y sus ladridos de “next!” recuerda, extrañamente, a los militares que participaron en el genocidio antes mencionado. Avanzamos ordenadamente hacia la línea imaginaria que separa el Estado de Nueva York del resto del mundo y me percato de que la fecha, brillante y digital encima del aviso de US Customs, me parece extraña. Hay algo en todo este cuadro que se me escapa, un detalle que Sherlock Holmes ya hubiese detectado pero que yo, sumido en la excelente 1Q84 de Murakami desde hace varios días, no logro discernir. Segundos después estoy a punto de gritar la versión venezolana de eureka, léase: coñodelamadre, sólo a mí se me ocurre viajar para acá en la víspera del once de septiembre.

El papel de inmigración me pregunta sin ambages, de lo más voulez-vous coucher avec moi, si pretendo asesinar al presidente de los Estados Unidos. La casilla subsiguiente me insta a “jurar por mi honor” que no he participado en genocidio alguno entre 1939 y 1945, algo fácilmente comprobable con sólo echar un vistazo a mi fecha de nacimiento. La paranoia de los policías que gestionan la fila que conduce a la taquilla de inmigración con sus porras y sus ladridos de “next!” recuerda, extrañamente, a los militares que participaron en el genocidio antes mencionado. Avanzamos ordenadamente hacia la línea imaginaria que separa el Estado de Nueva York del resto del mundo y me percato de que la fecha, brillante y digital encima del aviso de US Customs, me parece extraña. Hay algo en todo este cuadro que se me escapa, un detalle que Sherlock Holmes ya hubiese detectado pero que yo, sumido en la excelente 1Q84 de Murakami desde hace varios días, no logro discernir. Segundos después estoy a punto de gritar la versión venezolana de eureka, léase: coñodelamadre, sólo a mí se me ocurre viajar para acá en la víspera del once de septiembre.

No damos ni veinte pasos antes de ver las primeras señales de la debacle financiera: una huelga de taxis sacude la capital. En términos prácticos, esto es un gran problema, ya que son la una de la mañana y no hay ningún medio de transporte público. Los amigos que nos invitaron están obligados a buscarnos, pero como no pueden venir, envían a sus padres. El señor, que está en plenos preparativos matrimoniales de su hija, nos lleva al hotel antes de devolverse y buscar a otros invitados que llegan a las tres de la mañana.

No damos ni veinte pasos antes de ver las primeras señales de la debacle financiera: una huelga de taxis sacude la capital. En términos prácticos, esto es un gran problema, ya que son la una de la mañana y no hay ningún medio de transporte público. Los amigos que nos invitaron están obligados a buscarnos, pero como no pueden venir, envían a sus padres. El señor, que está en plenos preparativos matrimoniales de su hija, nos lleva al hotel antes de devolverse y buscar a otros invitados que llegan a las tres de la mañana.  El día nos recibe con un calor de más de treinta y cinco grados. Visitamos la acrópolis: el mármol refleja el sol incandescente que derrite turistas entre los templos de Poseidón y Palas Atenea. Una italiana que cree que el costo de la entrada le da derecho a alquilar toda la acrópolis, hace aspavientos y le grita a los demás visitantes que nos quitemos, que ella quiere tomar una foto “sola”, “sin turistas”. Nadie le hace el más mínimo caso.

El día nos recibe con un calor de más de treinta y cinco grados. Visitamos la acrópolis: el mármol refleja el sol incandescente que derrite turistas entre los templos de Poseidón y Palas Atenea. Una italiana que cree que el costo de la entrada le da derecho a alquilar toda la acrópolis, hace aspavientos y le grita a los demás visitantes que nos quitemos, que ella quiere tomar una foto “sola”, “sin turistas”. Nadie le hace el más mínimo caso. En un bar aledaño, un camarero nos dice lo que escucharemos de boca de los jóvenes durante el resto del viaje: “me quiero ir de aquí”. Cuando le pregunto a dónde piensa irse, me dice que le importa poco. Estados Unidos o China, me responde. Lo miro con incredulidad y me explica, “mi madre es camarera en los Estados Unidos y gana 4 veces mi sueldo. Y los chinos ahora tienen dinero. Voy a abrir una tienda como mecánico en Shangai”.

En un bar aledaño, un camarero nos dice lo que escucharemos de boca de los jóvenes durante el resto del viaje: “me quiero ir de aquí”. Cuando le pregunto a dónde piensa irse, me dice que le importa poco. Estados Unidos o China, me responde. Lo miro con incredulidad y me explica, “mi madre es camarera en los Estados Unidos y gana 4 veces mi sueldo. Y los chinos ahora tienen dinero. Voy a abrir una tienda como mecánico en Shangai”.  En la isla de Creta la huelga de taxistas toma otras dimensiones. Los conductores, en franca rebelión ante la liberalización de su profesión (el gobierno propone eliminar los controles para ser taxista), invaden el aeropuerto y perturban todos los vuelos. Esto hace poca mella a la emigración turística hacia las islas de las Cicladas. Por encima de la debacle económica, los mismos de siempre siguen bailando y bebiendo como si no pasara nada. Un amigo me dice que en la isla de Mykonos, la otra “Ibiza” de Europa, un parasol y dos sillas en la playa cuestan 40 euros. En las discotecas, la gente paga mil euros para subir a bailar en la zona VIP y beber champán.

En la isla de Creta la huelga de taxistas toma otras dimensiones. Los conductores, en franca rebelión ante la liberalización de su profesión (el gobierno propone eliminar los controles para ser taxista), invaden el aeropuerto y perturban todos los vuelos. Esto hace poca mella a la emigración turística hacia las islas de las Cicladas. Por encima de la debacle económica, los mismos de siempre siguen bailando y bebiendo como si no pasara nada. Un amigo me dice que en la isla de Mykonos, la otra “Ibiza” de Europa, un parasol y dos sillas en la playa cuestan 40 euros. En las discotecas, la gente paga mil euros para subir a bailar en la zona VIP y beber champán. En tierra firme, conversamos con algunos amigos griegos quienes confirman la percepción generalizada: en octubre, cuando desaparezcan los turistas con su ingesta de cócteles sobre preciados y sus compras de baratijas de plástico en las tiendas de recuerdos, estallará un descontento social que hará que la guerra de Troya parezca un berrinche del Pitufo peleón. “Nos engañan y nos estafan –nos explica una amiga-, ¿puedes creer que acá los políticos prometen una cosa y luego hacen otra? Se roban el dinero. Son todos unos corruptos”. Lamentablemente, es un bolero nada original.

En tierra firme, conversamos con algunos amigos griegos quienes confirman la percepción generalizada: en octubre, cuando desaparezcan los turistas con su ingesta de cócteles sobre preciados y sus compras de baratijas de plástico en las tiendas de recuerdos, estallará un descontento social que hará que la guerra de Troya parezca un berrinche del Pitufo peleón. “Nos engañan y nos estafan –nos explica una amiga-, ¿puedes creer que acá los políticos prometen una cosa y luego hacen otra? Se roban el dinero. Son todos unos corruptos”. Lamentablemente, es un bolero nada original. Pero el problema no es sólo político. Los griegos viven de manera muy precaria. El salario mínimo es de 600 euros, una cerveza vale dos. Una cena cuesta más o menos quince euros por persona. Nuestra amiga, que logró graduarse en la Universidad, apenas llega a mil euros. Dice que no podrá correr con los gastos de la casa que heredó de sus padres, aunque si la vende, tampoco podrá pagar un alquiler.

Pero el problema no es sólo político. Los griegos viven de manera muy precaria. El salario mínimo es de 600 euros, una cerveza vale dos. Una cena cuesta más o menos quince euros por persona. Nuestra amiga, que logró graduarse en la Universidad, apenas llega a mil euros. Dice que no podrá correr con los gastos de la casa que heredó de sus padres, aunque si la vende, tampoco podrá pagar un alquiler.

Vemos el atardecer en la isla de Tinos, el lugar más religioso de toda Grecia. Los feligreses se arrastran hasta la Iglesia de María para pedir favores a la virgen. El gobierno ha habilitado una calzada especial para los suplicantes: una alfombra de felpa recubre el asfalto en la empinada subida hacia la Iglesia. Mientras veo una señora avanzar de rodillas hacia el lugar santo, no puedo dejar de pensar en cuál dios habrá traicionado a los hijos de Aquiles. La sombra de Ares, el dios de la guerra, parece apoderarse de la ciudad cuando aparece la luna. Pronto llegará el otoño, pronto volverá a brotar la cólera por las calles de la otrora capital del mundo.

Vemos el atardecer en la isla de Tinos, el lugar más religioso de toda Grecia. Los feligreses se arrastran hasta la Iglesia de María para pedir favores a la virgen. El gobierno ha habilitado una calzada especial para los suplicantes: una alfombra de felpa recubre el asfalto en la empinada subida hacia la Iglesia. Mientras veo una señora avanzar de rodillas hacia el lugar santo, no puedo dejar de pensar en cuál dios habrá traicionado a los hijos de Aquiles. La sombra de Ares, el dios de la guerra, parece apoderarse de la ciudad cuando aparece la luna. Pronto llegará el otoño, pronto volverá a brotar la cólera por las calles de la otrora capital del mundo.

Pongamos el dedo en la llaga: Ché Guevara (y un par de sílabas más y hasta me queda en haiku). Hablemos de la fijación edípica de cierto sector de la oposición con este personaje. Y antes de que se pongan a chillar, vuelvan a leer la parte que dice, “cierto sector”: esto no es un ataque personal.

Pongamos el dedo en la llaga: Ché Guevara (y un par de sílabas más y hasta me queda en haiku). Hablemos de la fijación edípica de cierto sector de la oposición con este personaje. Y antes de que se pongan a chillar, vuelvan a leer la parte que dice, “cierto sector”: esto no es un ataque personal.