El filósofo francés acaba de presentar el primer tomo de su Anti-historia de la literatura, una serie de seis volúmenes que promete hacer temblar las fundaciones del estamento literario galo. Este primer tomo, intitulado Lo real nunca sucedió, da pie a una entrevista sin concesiones en la cual el filósofo presenta una visión particular de las letras en general. Publicada en la revista Lire, Nº 424 (04/2014), acá les dejo la traducción aproximativa de los párrafos más provocadores.

¿La novela, esencialmente un trabajo de ficción, puede pretender a la verdad, como lo hace la filosofía?

Sí. La filosofía no tiene el monopolio de la verdad, ni del error. La ficción es muchas veces portadora de la realidad, más que la filosofía. En el Gulliver de Swift, hay más verdad que en muchas reflexiones filosóficas, especialmente políticas. Pero para esto, la literatura tiene que seguir siendo literatura: hoy, asistimos al empobrecimiento de la novela. Para mí, lo propio a la literatura es la imaginación. Sin embargo, la vemos reducida a una especie de autoficción donde cada quien cuenta un pedazo de su vida, sobre todo si encontramos algo de sexo, algo picante. Como prueba, me refiero al éxito de Marcela Iacub, de Christine Argot y de una cantidad de gente que, por falta de imaginación, creen que cambiar los nombres propios es suficiente para hacer literatura. Yo no lo creo así. (…) Para mí, el gran novelista, incluso si tomamos en cuenta la declaración de Flaubert, “Madame Bovary, soy yo”, es aquel que, a partir de una anécdota, de algo particular, logra tocar lo universal. Aquel que logra producir un arquetipo que permite decir, es de esta manera que esto siempre sucedió, y así es como continuará a suceder.

¿La novela debe desarrollar ideas o puede contentarse con presentar personajes en una acción determinada?

La novela “de ideas” es muchas veces pesada e insoportable. Cuando la novela toca a la filosofía, lo hace a través de los personajes: pienso en Dostoievski, un favorito de los filósofos. O En busca del tiempo perdido, que cuestiona el tiempo, la memoria, los recuerdos, la historia, sin llegar siquiera a su análisis del derrumbamiento de la aristocracia y el surgimiento de una burguesía. Igual que Zola, o Balzac, quienes me llevan a pensar que la novela es útil para pensar el mundo.

¿Cómo leer hoy en día, en una época que conspira contra la literatura?

Buena pregunta. Creo que empiezo a llegar a la edad en la cual puedo decir cosas de viejo imbécil: hoy en día, no se lee. Mis amigos de infancia me dicen que conocían gente como yo, que ahorraba dinero para comprar libros usados, que los vendían para comprar otros, con un gran entusiasmo. Eso ya no existe, y es desesperante. Fui profesor durante veinte años, vi profesores que se jubilaban y nuevos que llegaban a sustituirlos, y me impresionó su incultura. Es decir, es normal ser algo inculto cuando llegas joven a un puesto de profesor, ¡pero ni siquiera habían leído los clásicos! Es por allí donde se debe comenzar. Puedes saltarte el último Houellebecq o el último Onfray, es mejor leer a Malebranche. La gente que lee hoy día es poca, en cambio, pasamos tres horas y media por día frente a la televisión. ¿Y cuando vemos la lista de mejores ventas? El próximo libro de Valérie Trierweiler (ndlr: la amante del Presidente de Francia) o las memorias de Basile Boli. Mientras tanto, ¡Yves Bonnefoy vende 300 ejemplares! ¡Y eso que es candidato a la colección Pléiade y para el Nobel de Literatura! Todo esto en un país de 65 millones de personas. ¿Qué significa esto?

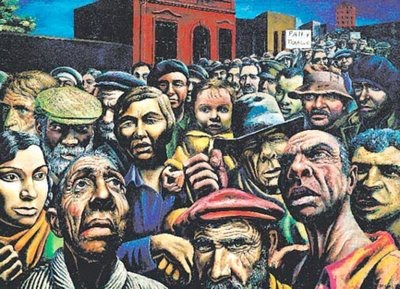

¿El lector de hoy en día es un resistente?

Sin duda. Estamos en una sociedad de iletrados, en el sentido etimológico del término, una civilización egipcia. Hay algunos escribanos, que saben leer y escribir, a quienes les gusta esto, que tienen una relación de amor con el texto y con el papel, y luego están los otros. No creo estar en una lógica decadente o reaccionaria, simplemente es así. Hay una civilización que se derrumba, la civilización del libro. La verdadera consecuencia, es el formateo del cerebro: es un órgano donde encontramos lo que allí metemos. Si no metemos nada, estará vacío. Esto equivale al triunfo de la reproducción social. Mi madre era señora de limpieza, mi padre obrero agrícola, pero pude salir de abajo en mi época. Hoy en día, no creo que lo lograse. Sería también obrero agrícola. Cuando los niños no leen, cuando la escuela no les transmite esa cultura, y que en lugar de esto los ponemos frente al televisor, hemos renunciado a educarlos. Porque un cerebro que no se concentra, no lo hará jamás. No podremos leer La guerra y la paz. La gente que habrá leído En busca del tiempo perdido desde el principio hasta el final, serán cada vez más raras. Vamos hacia una civilización donde el cerebro de la gente es fabricado por las noticias en formato continuado: es la ley de BFM-TV (ndlr: canal de información francés, al estilo CNN). No hay desarrollo en el tiempo, no hay dialéctica, no podemos inscribirnos en el espacio mental e intelectual, no hay razonamiento, sólo eslogans. El eslogan es el instante puro: puede repetirse, entonces es fácil. Pero es desesperante. Por eso, el libro ha perdido su lugar.

¿Entonces, cuál es el papel del escritor hoy en día?

El problema del escritor es el editor. Hoy, un “escritor”, es alguien cuyo libro ha sido escogido por el editor. Es decir, los directores de mercadeo le habrán susurrado que debía escogerlo. La literatura más compleja, con un verdadero estilo, no se publica. Puede que sea la literatura de mañana; en todo caso, no es la de hoy. El libro se ha convertido en una mercancía como cualquier otra, y cada vez hay menos editores que hacen su trabajo. Esto incluye los editores que dicen, “somos los resistentes”, que se supone siguen otra lógica, cuando la realidad es que están subvencionados por el CNL (ndlr: Centro Nacional del Libro) y que proponen una literatura tan falsa como la primera. Los verdaderos editores, capaces de tomar riesgos sin ceder a las sirenas de la moda, ya no sabemos dónde encontrarlos.

Su “anti-historia” se detiene en el siglo XX. ¿Existen escritores hoy en día que propongan conceptos para pensar lo universal?

La ventaja, cuando me publicaron en Grasset, es que me mandaban todas las novelas que publicaban. Me parecían novelas tan poco dignas que decidí echarle un ojo a otra cosa, a los autores o escritores que me habían recomendado. Leí Houellebecq porque había que leerlo, pero no me gusta. Está demasiado pegado a su época, con sus antihéroes blandos, su gusto por todo lo sucio, lo asqueroso; su disgusto por la vida, su cinismo insoportable… A esto hay que agregar su no-estilo, tipo “sujeto – verbo – complemento”, lleno de verbos pobres. Cuando yo escribo, al principio también tengo verbos pobres: ser, decir, hacer. Pero luego trabajo mi texto para retirarlos, para proponer una lengua rica y precisa. Me da la impresión de que Houellebecq trabaja algo gris y neutro. Entiendo que esto pueda ser el espejo de nuestra época, pero francamente, no me interesa. Prefiero algo original, un autor que sale de su época. (…) En cuanto a la literatura extranjera, sucede lo mismo. Puede que exista un genio japonés de 25 años que escribe novelas magníficas pero que jamás será publicado, y esto me parece desesperante. Antes, había editores que se arriesgaban. No quiero idealizar a Gaston Gallimard, pero él tomó serios riesgos para que Sartre fuera Sartre, para que Malraux fuera Malraux y Camus, Camus. Todavía estoy esperando que aparezca la generación de relevo.